さて、ようやく一応の結論まで辿り着きました。本連載は、ひとまずこれで一区切りにします。「科学/生命」は書いていませんし、まだまだ不足なところを挙げたらきりがないですが、かろうじて大筋の見通しは付けられたと思います。元々1~2年かけて地道にやろうとしていたことを諸般の都合により短期間に圧縮して作業したので、かなりの粗が見えますが、まぁそれは仕方が無い。時間との兼ね合いです。個人的にはこれを書くことで、自分の問題関心と現代性との接続が見えやすくなったので、この先色々やりやすくなりそうです。元々それを意図してやったわけですが、他にも様々な文脈と結び付いているので、それらを繋ぐ回路を見せていると言うか、ほんとに後で自分が読み返すのに役立ちそうな気がします。

反響としては、一番ブックマーク数を伸ばしたのが「教育」だったという事実が結構興味深かったです。ブックマーク数は更新のタイミングやエントリの長さなども影響しているでしょうから単純な比較は分かりませんが、このテーマが関心高いということなのか類する文章が少ないということなのかその両方なのか、などと考えました。いずれにしてもあのテーマは久冨先生の議論に負っている部分が滅茶苦茶大なので、別に私の功績ではありませんが。

改めて「目次」にリンクしておきます。できれば最新版を読んで下さい。一つ一つのエントリ含めて長々とした本連載にお付き合い頂き、ありがとうございました。今後は不定期の「かかわりあい」と書評に、ちょこちょことした理論/思想史のエントリを挟んでいければいいなと考えています。

ポストモダン化の実際

これまで、序論で整理した近代化の意味と、宮台真司と東浩紀の議論を介して提起したポストモダニティの認識を踏まえ、近代化とポストモダン化の過程を、様々な領域から多面的に検討してきた。

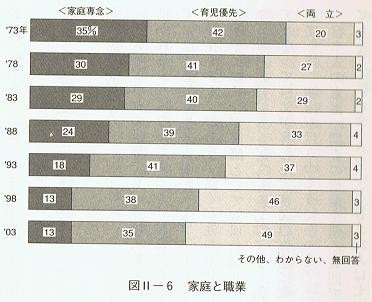

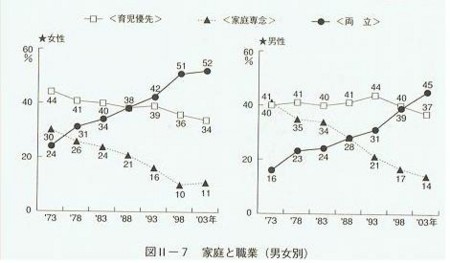

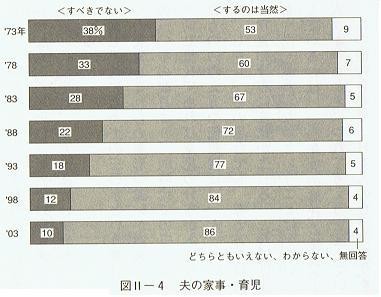

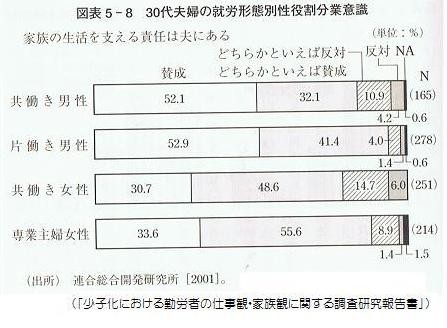

まず、「科学/生命」「テクノロジー/メディア」「経済/労働」「家族」「教育」「共同体/市民社会」の6つのテーマを扱った第1部では、近代化の諸相として脱呪術化、脱空間化と非同期性の上昇、産業化、家族への内閉、大衆教育社会の成立、伝統的村落共同体の解体などを論じ、ポストモダン化の実像として再呪術化、脱大衆化と可塑性の拡大、脱工業化・高度消費社会化と雇用の流動化、家族の多様化と個人化、教育の脱大衆化と市場化、地域の流動化と社会の島宇宙化などを描き出した。

それを受けた第2部では、「親密圏/人権」「セキュリティ/リスク」「政治/イデオロギー」「スピリチュアル/アイデンティティ」「ネーション/国家」の5つの主題を採り上げ、特に90年代以降の現象に着目して、ポストモダンへと移行する環境の中で社会や人々がどのような変容ないし対応を見せているのかを論じた。

以上の作業を経ることで、近代化とポストモダン化についての認識をかなり明確化することができたと思う。また、各分野における変化に応じた時期区分は相互に概ね対応しており、下の表のように整理することができる。

| 時期区分 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 年代 | 19C末~20C初(1868-1905/14) | 20C初~1945(1905/14-45) | 1945~50’s末(1945-55/60) | 1950’s末~70’s半ば(1955/60-68/73/75) | 70’s半ば~90’s初(1968/73/75-89/91/93/95) | 90’s初~(1989/91/93/95-) |

| 性格 | 近代化の開始(前近代) | 部分的近代化(近代萌芽期) | 近代化の続進(近代初期) | 全面的近代化(近代確立期) | 近代化の深化=ポストモダン化の開始(近代成熟期;ポストモダン萌芽期) | ポストモダンへの移行(ポストモダン初期) |

| メディア | 郵便制度の整備 | 交通機関発達/通信手段発達 | ラジオ・映画 | 自家用車の普及/TVの普及 | メディアの個人化/操作性・可塑性の上昇/自己相対化 | 情報通信技術の発達/インターネットの普及/リスク情報の氾濫 |

| 経済 | 産業化の開始 | 重化学工業化の開始/消費文化の発生 | 戦後復興 | 高度成長/農業の衰退/日本的雇用慣行の成立/消費の拡大 | 安定成長/脱工業化の開始/雇用慣行の維持/高度消費社会の成立 | 長期停滞/脱工業化の進行/グローバル化/雇用の流動化/総消費社会 |

| 家族 | イエ制度/拡大家族 | 近代家族の萌芽 | 両性の平等/都市移住による核家族化 | 家族への内閉/性別役割分業/近代家族の成立 | 少子化・未婚化/個人化の開始/近代家族の成熟 | 家族と子どもへの固執/男女共同参画/個人化の昂進/近代家族の解体 |

| 教育 | 学制の開始/国民教育に着手 | 義務教育就学率100%へ/国民教育体制成立 | 新学制の開始/教育の民主化 | 進学率の急上昇/大衆教育社会の成立 | 競争教育激化/学校化 | 学歴神話崩壊/競争局所化/子どもの自律主体化(新しい学力観)/教育の市場化/国民教育の変質 |

| 社会 | 伝統的村落共同体の残存 | 都市化の開始 | 都市への人口流出/村落共同体の崩壊 | 郊外化・団地化/地域社会の結合性低下/企業社会統合 | 単身世帯の増加/労組組織率の低下/新宗教の興隆 | 職場の結合性低下/体感治安悪化と治安共同体化/スピリチュアルと自分探し/市民社会の公共化 |

| 政治・思想 | 立憲君主制の成立/自由民権運動 | 大正デモクラシー/男子普通選挙/政党政治 | 敗戦/男女普通選挙/民主化 | 55年体制の成立と安定/左右対立と安保闘争/小国主義の定着と所得倍増計画 | 社会党の長期低落/サブ政治化の進行/無党派層の拡大と政治的有効性感覚の低下/カラスの勝手主義 | 左派凋落と保守二大政党化/無党派層の拡大進行/ポピュリズム/統治権力の再編 |

| 参考区分 | – | – | 理想の時代 | 夢の時代 | 虚構の時代 | 不可能性の時代/動物の時代 |

表の最下段に示したのは、見田宗介と大澤真幸による戦後日本の時期区分である。見田によれば、1945~60年は、「アメリカン・デモクラシーの理想と、ソヴィエト・コミュニズムの理想」という二つの大文字の理想に支配された「理想」の時代であり、理想がやがて現実となることに疑いを持たず、「未だないもの」を求めたが、安保闘争の挫折で終わりを迎えた。続く60~73年は、求めた理想が現実にならなかった代わりに物質的な充足を得て、幸福感に包まれた「夢」の時代であるが、高度成長の停止とともに終焉した。その後の73年以降は、物質的な充足の果てに、人々の関係が「演技されるもの」=虚構として感覚される「虚構」の時代へと突入したとされる(見田〔2006〕、70-95頁)。

大澤は、見田の認識を引き継ぎつつ、「夢の時代」を前後の時代に解消し、「理想の時代」を45~70年、「虚構の時代」を70~95年とする。その上で、虚構のような現実の極限としての地下鉄サリン事件を転機として、95年以降に「不可能性の時代」への移行が起こったと考える。これは、リアリティの喪失の果てに、「現実以上に現実的なもの」=直接には経験できない「不可能なもの」を求める傾向が強まった時代であるとされている(大澤〔2008〕、2-5、166-167頁)。なお、見田=大澤の認識に拠る東は、「虚構の時代」の後の89/95年以降には、人々が即時的な快楽へと没入する「動物の時代」が到来していると論じている(東〔2001〕)。

したがって、見田=大澤=東の時期区分は、本連載が結論する時期区分と表の様に対応する。ただし、これらの認識はあくまでも参考になればよい程度の曖昧な議論であり、その内容を支持するかどうかはここでは問題にしない。表の時期区分が既存の議論と多大な対応関係を持っていることを示し、思考の展開可能性を開いておけば十分である。

本連載がこれまで積み重ねてきた作業から総合的に判断して、少なくとも70年代半ばからポストモダン化が進行し、90年代半ばまでには全面的なポストモダンに突入したと考えることには間違いが無いと思われる。結論部たる役割を果たすため、ここで「ポストモダン化」が意味するところを改めて簡潔にまとめておこう。

序論で引いたように、東はポストモダン化を「近代国家をまとめ上げる象徴的な統合性(大きな物語)の力が失われ、国民ひとりひとりの考え方がバラバラになっていく変化」と捉えているが、これは社会の島宇宙化にのみ焦点を当てた不十分な把握である。ポストモダン化とはまず、社会の多面的領域における流動化によって、従来は自明と思われてきた伝統や共同性が選択の対象になり(再帰性)、様々な拘束を解き放たれた個人が自らの選択によって島宇宙(小さな価値=趣味共同体)へと分断された結果、社会の一体性が信じられにくくなった(「大きな物語」の崩壊=象徴的統合の失効)ことを指す。流動性と再帰性の上昇は個人の自由が拡大することを意味する。同時に、法制度および社会慣習上も、個人の権利を尊重し、個人の選択を支援し、個人を単位とした社会構成を志向する傾向が強まるため、一連の変化は包括して「個人化」と呼ばれる。

個人化は個人の権利主体性を強く意識させるようになり、中間集団の弱体化以後に個人の権利を保護・救済する唯一の機関としての国家の役割への期待を高める。高度消費社会の成立を背景にして、個人の選択は市場的契約と、個人の権利は消費者の権利と等置されるようになり、社会のあらゆる領域で、コストを負担する者へ徹底的に応答することが絶対の倫理となった(消費者化)。しかし、権利主体化=消費者化は、同時に責任主体化=リスク化をもたらす。自由を獲得した個人にはそれに見合う責任が求められるようになり、様々な不遇は選択の結果として個人的問題に還元されるようになった(自己責任)。選択の結果がどう現れるかについての不確実性はリスクとして意識されるようになり、人々の不安を喚起するようになった。

ポストモダンでは、個人は三重の不安にさらされる。一つは、流動性の上昇ゆえに安定的な帰属先が失われ、「自分が誰か分からなくなる」不安である(自我の危機)。二つ目に、島宇宙化の進行ゆえに物理的な近接性が信頼性を保証しなくなり、「隣人が誰か分からなくなった」不安がある(信頼の危機)。そして最後に、多面的領域で膨大なリスクが感知されるようになった上に、何か起こったら自分で責任を取らなければならなくなったので、常に未来への心配が付きまとう「この先どうなるか分からない」不安である(未来の危機)。私たちが今、このような不安にさいなまれているとすれば、それはポストモダンという時代の条件に規定されているのであり、特定のアクター――個人・親・子ども・若者・高齢者・男性・女性・上層・下層・左翼・右翼・政治家・官僚・財界・マスコミ・米国・北朝鮮・イスラーム――の行動によってのみ引き起こされているのではない。

規範的な主張を含むポストモダニズムのみならず、相対的に価値中立的なポストモダン論までもが強い反発を受けがちな理由の一つは、「脱‐近代」「後‐近代」という響きのゆえに、世界に革命的な変化が起きていると大仰にあおり立てているように聞こえてしまうことがある。だが、これまでの議論から明らかなように、ポストモダンとは別に近代とは全く異なる原理に貫かれる時代ではない。むしろ、「個人化」の一語で要約されるように、一連のポストモダン化は近代化の昂進によって引き起こされている事態であり、近代が終わったとすれば、それは近代原理の徹底ゆえに近代が自己破壊を行った帰結なのである(東〔2003-05=2007〕、731頁)。

それでも「近代」の枠組みは極めて強固であるから、そう簡単には解体されない、と考える立場は根強い。だが、既に述べてきたように、近代化は幾つかの分野での変化の複合によって引き起こされた歴史的な変化であり、「近代」の枠組みは自然なものでも不変なものでもない。各分野で更なる変化が生じれば、その複合によって新たな変化が引き起こされ、歴史は次の時代へと移行する。それが「ポストモダン」と呼ばれているのであって、それだけのことである。事ここに至っても「近代」は未だ強健であるとの主張を保持することは、私には「近代」への――肯定的にせよ否定的にせよ――過剰な思い入れにしか思えない。

無論、現代的な問題系を「近代」と「ポストモダン」のどちらの名の下に論じるかは、実のところ大して重要な問題ではない。必要なことは、何が起きているのかを認識し、何が問題なのかを分析し、何をなすべきかを提言することである。ポストモダン論に同調できない人々も、各項で検討してきた多面的な変化とその特徴を丸ごと否定することは不可能なはずである。少なくとも主要な変化についての認識を共有することができ、何が問題であるのかについて多様な立場の人々が議論することを可能にする一定の共通前提を提示することができているのなら、私の最大の目的は既に達成されている。本連載に残された課題は、現状に対する私自身の評価と提言を明確に示しておくことだけであろう。

ポストモダニティへの評価と対応

各項で再三強調してきたように、ポストモダン化は常に両価的である。ポストモダン化は、近代原理の徹底ゆえの近代の自己破壊であるから、まず肯定すべき変化が基本にあって、その副作用として問題が生じている。メディアの発達は個人をエンパワーメントしたし、地域と雇用の流動化や家族の個人化は個人の自由度を増した。公権力が親密圏を聖域と見做さなくなったことによって弱い立場の人の権利が保護・救済される可能性が高まった。政治への無関心は、それでも社会がそれなりに回るという事情の裏返しである。「大きな物語」の崩壊は、価値の多元性を承認するリベラルな認識の浸透と結び付いている。ポストモダンでは自由と多様性が肯定されており、過去の時代と比べれば、個人にとってずっと生きやすい時代だと言えよう。

だから、あるべき社会の方向性は、両価的な事態の中で可能な限り良質な部分を拾い集めて繋げて行くやり方でしか示され得ない。全否定も全肯定も有り得ない。基本的方向性と実績を肯定した上で、よりよりコントロールを可能にする方法を探ることが必要とされている。過去への回帰――生活世界の復興やネーションの再興――は不可能であるし、望ましくもない。変化による副作用への必要な対応は、個人化を織り込んだものでなければならない。こうした基本認識に立脚した上で、(1)島宇宙化とサブ政治化によるポピュリズムへの対応、(2)ネーションの解体と国家の私的サービス主体化による社会的なものの危機への対応、(3)流動性上昇と島宇宙化によって喚起される不安への対応の三点について、以下で順次検討する。

(1)stakeholder democracyへ

まず、ポピュリズムへの対応を論じる。ポピュリズムの支配によって具体的政策の質が犠牲とされる事態を避けるためには、多様な利害関心の所在が的確に把握され、多元的な敵対性が適切に組織・代表される必要がある。バラバラに所在している多様な利益ないし価値に公的政治過程への伝達回路を確保することができれば、実質的な利害関心から超然とした「空虚なシニフィアン」=ポピュリストが台頭する条件は失われるからである。民主化の極北としてのポピュリズムの肯定的側面に着目するなら、プープル主権と直接制へ近づこうとする傾向はそのままに、利害の伝達/実現回路を新たに構築し直すことを通じて、政治過程への攻撃を強める「人民」のエネルギーをポジティブな方向に流し換えることができるだろう。ポピュリズムが政治の不安定化をもたらさないためには、フォーマルな政治過程の参加可能性/応答可能性を高めなければならない。そのためには例えば、総選挙の1~2週間前に「熟議の日」と呼ばれる祝日を設け、地域の小集団で討論を行うことを可能にすることで、政策論議を活発化させる――利害関心の布置を明確にする――などの「熟議民主政deliberative democracy」的な制度を導入することも一案であろう*1。ただし、利害伝達回路の再整備との主旨に根差すなら、熟議民主政の構築は全体性を前提とした何らかの「公共善」の達成を目的にすべきではなく、あくまでも個々の政治主体の利害実現を促進する手段――個人化社会のインフラ――の提供をこそ目指すべきである。

フォーマルな政治過程の外で多くのことが決定されてしまうリスク社会では、社会に流出した諸決定権限に民主的正統性を括り付けて回る作業も必要になる。正統的な政治過程から切り離された決定過程に一般市民が割り込んでいくことを正当化するためには、「利害関係stake」を持ち出すしかない。「治者と被治者の同一性」や「自己決定」を重んじる民主政においては、本来的に利害関係の保持が決定参与の根拠であるはずだが、流動性が高いポストモダン社会では、浮遊する利害関係を「権利」として制度化する作業が決定とその影響の波及の速度に間に合わないことが多い。それゆえ、制度化以前の多様な利害関係に着目することによって、利害関係が存在する領域への参加可能性を拡大していくことが課題として浮上する*2。企業経営、労使交渉、紛争解決、犯罪者処遇、医療行為など、多面的な分野でstakeholderの決定への参与可能性を高めることが、政治全体の有効性感覚を回復し、ポピュリズムの不安定性を防圧することに役立つだろう。

決定作成へのstakeholderの参加を促進する以上、決定の内容はstakeholder間の交渉に委ねなければならない。国家的機関が担う役割は、市民社会内部における多様な決定作成(合意形成)と決定実践の法的/経済的枠組みを整備することに限定されるべきである。評価国家化、すなわち国家が(固有の行政サービス以外の領域では)民間主体の多様な活動を支援・調整・評価する「メタガバナンス」の役割に特化していく変化の方向性は肯定される。権限と財源は可能な限り下位レベルに下ろし、自治の範囲を拡大する(補完性原理)。国家が国民の生命と福祉を保障する安全国家としての性格を強めていくことも基本的には肯定されるが、国家による市民社会への介入は最小限に留めなければならない。私的領域や親密圏での人権侵害において介入や救済が必要とされる場面でも、公権力が直接かかわる必要を認めるべき範囲と程度は限られる。もとより、公権力の介入によって保護や救済が得られても、その後の中長期的なケアや当事者間の関係再構築にまで国が関与し切れるわけではない。ならば必要なのは、公権力の適切な介入を要請することである以上に、社会の側に新たな問題解決能力/機構を整備することであろう。その試みの例がADRであり、修復的司法である*3。今や、「公共性」を市民社会の側でも担っていくことが求められているのである。

利害関係を根拠にした参加は、「私のことは私が決める」という自己決定原理や、「金払ってんだから言わせろ」という消費者主権の考え方と密接に結び付いている。それゆえ、自己決定や消費者主権を肯定するなら、stakeholderの参加に理論的な反駁をすることは困難なはずである。利害関係概念に基づく社会の再編成――stakeholder society――は、消費者主権=自己決定原理の浸透をテコにした社会構成原理の転換を目指しており、個人化するポストモダンにおける「公共性」の未来にかかわる構想である。

ポストモダンにおいては、「誰が、何を」という具体的な利害関心の所在と対立を公の下に顕在化させていく必要がますます大きくなっている。それは、しばしば目指されるような差異や対立の自己目的化であってはならず、政治を目的‐手段カテゴリに意識的に還元することの追求でなくてはならない。利害関係原理を通じて再編成される社会は、個人を単位としているが、市場ベースの社会構成を必然化しない。利害関係に応じた非市場的な連帯が有り得るからである。新たな社会構成原理は、目的を同じくする個人の自発的合意に基づく市民的結社や、目的を別にする個人がプロセスや手段の一致によって結び付くアドホックな「連合」など、利害関係に応じた目的手段的な活動を支援するドライなアソシエーショニズムを内包する。多様な諸結社が社会内の利害を組織化して政治に連絡を持ち、公的領域と私的領域を橋渡しすることができれば、市民と政治との間のギャップは埋められていくはずである(早川〔2001〕)。

市場的契約関係に還元されない多様な結社の活性化は、諸結社と統治機構との間で抑制的均衡関係が保たれる分権的システムを構築することによって、統治権力の現代的再編成――評価国家化――を一定の枠組みに拘束すると同時に、統治機構では対応しきれないような多様な政治課題への取り組みを可能にする。市民社会組織への支援の一環として、市民が納めた所得税や住民税の数%を市民自ら指定したNPOなどの市民社会組織に移譲する「パーセントメカニズム」制度の導入が考えられてよい *4。この制度を通じて公的資金が結社に流れ込むようになれば、結社が公共化され、統治機関と結社とが相互に監視し合う体制が構築されると同時に、相互の情報交換や協働的取り組みを行う回路が開通することになる。その帰結として、政治の応答性と信頼性の上昇を期待することができるだろう。

(2)「社会的な分配」から「政治的な分配」へ

次に、社会的なものの基盤の確保の困難について述べる。田村哲樹は、国民が国家を信頼し、ひいては国家が行う社会政策のための負担を引き受けるためには、「何らかの意味での集合的な「我々意識」」=「(社会的)連帯」が必要であるとする(田村〔2008〕)。具体的には、A.労働による連帯、B.ナショナリティによる連帯、C.普遍主義的福祉制度(ex.ベーシックインカム)をテコにしたa.自律による/b.無条件性による連帯が選択肢として在り得るとした上で、何らかの意味での「排除」を避けるために、AとBを退けてCを採る。しかし、濱口桂一郎が指摘しているように(濱口〔2008〕)、普遍主義的な福祉制度が成立するためには、その前提として「普遍」の範囲を画定せねばならず、現実的にはその範囲はナショナリティから全く自由では在り得ない。したがって、社会的な連帯を確保するにあたってナショナリティを抜きにすることは困難である。

現に近年、60年代末以降の批判的アカデミズムが非‐国民を排除する「ヨコの暴力」を問題視するあまり、社会的な連帯の地盤沈下への対応力を持ち得なかったとの批判ないし反省に基づき、「ヨコの暴力」=「他者論」重視から「タテの暴力」=「階級論」への回帰を主張する立場が目立つようになった。社会的なるものの復権を訴えて「タテの暴力」を問題化するということは、「ヨコの暴力」を引き受けることと同義である。社会的なるものが実効的たり得るためには、「社会」の範囲が画定されなければならず、無限では在り得ないその範囲の外には誰かが放逐されねばならないからだ。私たちにとって現時点で最も実効的な「社会」たり得るのは「国民」集団であるから、何らかの形でナショナルな連帯に期待する人々が現れるのは自然である。自然であるがしかし、ネーションが解体しつつある状況では、ナショナリティに拠ることでソーシャルなものの復権を目指すのは的外れと言わざるを得ない。

治安コストが私化されつつある現状では、社会秩序の安定のために再分配が必要であるとの理由も有効性を失いつつある。現下の状況では、むしろ社会的なものを放棄して、違った回路で資源再分配を確保する方法を考えるべきなのではないだろうか。違った回路とは、端的に言って政治的勝利である。素直に考えてみるなら、国家が対価に応じて私的サービスを提供するアクターに転化していくことは、それ自体として悪いことではない。問題は一定規模の再分配を確保することができるかどうかなのであるが、国家の私的サービス主体化以降に可能な再分配は、政治的なものだけであろう。もとより再分配は政治的決定に基づく暴力行使だが、従来はその暴力行使が社会的連帯原理によって正当化されていた。その連帯原理の説得性が失われた今、なおも再分配を求めるのであれば、その暴力を正当化できない剥き出しの暴力として認めるべきではないか。同質的なネーションとしての共感によって暴力性を粉飾することが不可能になった以上、再分配を道徳的に正当化しようとすることも止めた方が良い。

再分配を維持・強化したいのならば、再分配を必要とする勢力が、再分配に抵抗する勢力に対して、政治的な勝利を収めればよいのだ。貧しい者が団結して暴力を行使することによって、豊かな者から富を収奪する。道徳的な正当化を望まず、政治的な闘争を経て、端的に暴力として奪うこと。それだけが可能性である。お望みなら、民主的過程を貫徹させることによって正統化することはできる。しかし、内容の正当化はできない。政治は恣意的な営為であり、私的利害にしか基づかない。重要なのは、目的を達成するために勝利することだけである。科学は勝ち負けではないが、政治は勝ち負けである。何はともあれ、勝てばよい。目的が達成できればよい。目的の達成のためにはどのような手段が採られようとも構わない。手段の理非を問う一連の作業も、広く捉えれば、政治=世界を左右する内部ゲームの一環に過ぎない。再分配の暴力性を粉飾する機能が弱体しつつある現代において、なおも分配を望むなら、「社会的な分配」から、「政治的な分配」へと、発想を切り換える必要があるだろう。

また、再分配の範囲も政治的決定によって左右される。政治過程には利害関係に応じた様々な要求が提出されるので、分配の範囲がナショナリティの範囲と一致する必然性は無い*5。再分配の受益者たり得るシティズンシップが付与される範囲はどこかで閉ざされなければならないが、利害関係を前提とした政治的決定に基づく限り、境界線は再審可能性に開かれており、流動し得る。

分配の手段は、ベーシックインカムを中心に考えるべきだろう*6。あらゆる属性の違いを一切問わず、無条件に一定の所得を給付するベーシックインカムは、個人化する社会に対応した社会政策である(武川〔2004〕、338頁)。所得の一律の分配は、個人化社会における活動の「掛け金stake」の保障と考えることができる。

(3)非流動性の創出

最後に、人々が抱く不安への対応について考える。流動性の上昇に対しては、何らかの共同体ないし共同性を構築することによって非流動性を確保し、自我の安定を提供するべきであるとの処方箋が示されることが多くなっている(鈴木〔2008〕など)。共同体は、所属によって「無条件に認めてくれる居場所」を与えるものとして観念される(雨宮・萱野〔2008〕、87-88頁)。萱野稔人は家族を例に挙げて「親は子供を、ただ自分の子供だからということで、無条件で受け入れる」と述べているが(雨宮・萱野〔2008〕、164頁)、それは幻想である。実際には親は単に自分の子供であるという理由だけで子どもを愛するわけではないし*7、愛すべき条件を満たしていなければ自分の子どもとは見做さないことも有り得る。同様に、共同体もそもそも所属の条件が存在するし、その内部において必ずしも対等な処遇が待っているわけではない。共同体が無条件の承認の場であると言うのは、錯覚である。

「承認の共同性」を確保するにあたって、鈴木謙介はナショナリティや地縁的共同体とは区別される不定形の「ジモト」的紐帯に期待を寄せている(鈴木〔2008〕211-220頁)。だが、そのように自己を受け入れてくれる人間関係こそ、自分自身で作り上げるしかないものである。そのような関係の構築自体について能力差が現れ、複数の「ジモト」を獲得できる人間と、どの「ジモト」にも居場所を得ることのできない人間とが分かれることになる。後者は、絶望的な孤独に留め置かれることだろう。この事態は避けられないし、そこに社会的な支援を与えることも難しい。ここには「承認」をめぐる議論が袋小路に入り込んでいる姿が示されている。

そもそも、事態の行く先に対して漠然とした期待を表明することしかできない時点で、それは処方箋ではない。心の問題をどうにかしようとして、何らかの非流動的な共同体ないし共同性を持ち上げる論法は、無力であり、無意味である*8。人々が「承認の共同性」を形成することは自由かつ活発に行われてよいが、外部からそれを積極的に推奨する必要はないし、直接に公的な支援が振り向けられるべきでもない。必要な支援はただ、個人が多様な関係を自由に取り結び得るための物質的条件を確保し、自発的に形成された結社ないし集団が公共的に有意味な活動に関与することを促進する枠組みを整備するといった、制度的な支援に限られる。承認の問題、尊厳の問題は、社会的に解決を模索すべき問題ではないと言える。

どの道、絶えず様々な情報が得られ、多様な他者と触れる機会に溢れ、自己と社会が相対化の波にさらされる社会では、「壊れる」人が多くなっていくことは避けられない。それをパターナリスティックに手当てしようとする必要はない。壊れてしまいそうな人に対処しようとして無理に社会をいじくり回すなら、むしろ弊害の方が大きくなるだろう。壊れた人に対しては隔離など一定の処置を必要とするが、近代的「人間」の崩壊を防ごうとして社会に物語性を注入し、生の意味付けを提供しようとするのは止めるべきだ。個体にしてみれば、自らの利害に従って選択可能な部分が大きいことから、参入離脱が自由な流動性の高い社会の方が望ましい。それゆえ、一般的に言って、流動性はどんどん高めて構わない。国家は生命や生活水準だけを保障すればよく、特定の契約や社会制度、社会の在り方を保守する必要などない。あとは放置しておけばよい。自殺してもいいし、ひきこもってもいい*9。壊れそうな人はどんどん「動物化」してくれて構わないし、アルコール・ドラッグ・セックスなどで適当に気を散らしてくれればいい。

宮台は、恣意的な共通性/共同性を事実的に積み重ねることによって、他者(外部)との差異を作り出し、代替不可能性を作為する(元々は他でもあり得たが、今やこれ/彼でしかあり得ない)ことに希望を見出しているが(宮台〔2005〕)、事実的な積み重ねによる共同性は、事実の更新によって容易に解体される。宮台が期待する「変形家族」とは(宮台〔2004〕)、自発的・目的手段的に形成される関係であり、伝統的な家族関係と比べれば流動しやすい集団であるから、個人に恒常的な安心を提供する非流動的な場となることはあり得ない。

とはいえ、そもそも伝統的な家族が恒常的な非流動性を保ち得ていたと考えるのが錯覚なのであって、人間が形成する関係や集団はすべからく流動的なのである。「無条件に受け入れてくれる居場所」など、誰にとっても存在しない。恋人があなたに優しいのはあなたのどこか特定の要素(ないしその組み合わせ)が好きだからであり、友人があなたを慰めてくれるのはあなたの何か決まった性質を気に入っているからである。その要素や性質が失われれば、恋人や友人はあなたから離れていく。この点では家族も同様である。血縁など、絶対的な拘束ではない。したがって、無条件の承認の場など、どこにも存在しない。私たちが構築し得る共同体は、相対的な非流動性を提供する一時的なテーマパークでしか在り得ない。これはポストモダンだからそうだと言うわけではなく、太古の昔からそうなのである。あらゆるものの自明性が剥奪されたポストモダンが、本来的な現実を露出させただけのことだ。

非流動性が保障された関係など最初から存在しない。非流動性が在り得るとすれば、それは自らの意志と努力によって創り出し、暫定的に維持していくものである。例えば自分にとって大切な人から、「なぜ私と一緒に居るのか」と尋ねられたとしよう。その問いに対しては、「私が一緒に居たいと思うから」と答えれば十分である。まかり間違っても、運命などという外在的な理由を持ち出してはならない。誰かとトゥギャザーする理由は、決して外からは生まれない。いつも・最初から、自分自身の中に在る。また、「本当のあなた」や「あなたらしさ」などという本質主義的な前提を持ち込むべきでもない。「あなたがどんなに変わってもあなたを好きでいる」ことなど、不可能かつ無意味である*10。永遠を約束された愛など無い。愛の不朽性は、残された結果を以て事実的に示されるものであり、最初から現れ出るものではない。年を重ねれば、「僕のやさしさもだんだん齢をとる」。愛はそれを持続させるために努力を要求するのである。本質主義への依拠は、その努力を回避させるか評価不能にしてしまう。

永遠の愛は無い。生まれつきの家族も無い。私と誰か/何かの関係に、自明なものなどただ一つも無い。関係は作り出される。産み落とされる。しばらくは生き、いつかは衰え、死ぬ。だから、どんな関係であれ、それを生き長らえさせるためには、栄養が必要であり、休息が必要であり、ケアが必要なのである。そんな当たり前のことが気付かれなかったり無視されたり隠蔽されたりしてきたのが、ポストモダン以前の歴史であった*11。繰り返そう。永遠に続く関係など無い。在り得るのはただ、たゆまぬ配慮によって作り出された、事実上恒久的に見える関係だけである。

友人にせよ、恋人にせよ、家族にせよ、共同体にせよ、相対的な非流動性の創出に動機付けられた関係とは、「ありそうもない共通前提を共同作業で維持する演技空間」である(宮台〔2005〕)。その関係が形成され、継続することに、必然的な根拠など何ら存在しない。だから、私たちがその関係を維持しようと思えば、絶えず演技=作為し続けなければならない。何もせずとも安心が得られると考えるのは単なる錯覚である。

私たちは、流動性を防圧し、心の拠り所になってくれる場を築くためにこそ、精一杯の努力を必要とする。だから、私たちには本来的に休息する暇など無いのだ。信頼する「共同体」に胡坐をかいている間に、その足場は内外の流動性に浸食されていく。「安心」は提供されるものではなく、自分で作り上げるものである。ゆえに、私たちは絶えず走り回っていなくてはならず、永久に「安心」できない*12。しかし、それで何の問題があろう。少なくとも私にとっては、本来的な現実に目を瞑って「承認の共同性」を自明視することで境界線内外の差異を本質化し、内部における均質化圧力と外部に対する暴力的な排除を正当化する欺瞞を受け容れるよりは、自らの居場所を自らで確保する営為に汲々としている方がずっとマシに思える。そして、個人化する社会が目指すべき方向性も、そうした営為を前提にしたものであるべきである。

愛にせよ、生にせよ、「無条件の肯定」なる言葉は誰にとっても魅力的に響く。しかし、それは不可能なだけでなく望ましくもない*13。無条件に誰か/何かを肯定するということは、無条件にそれ以外を否定するということを意味する*14。肯定される側には絶対的な承認が確保される一方で、一旦肯定から洩れた者は、絶対的な排除に取り残されることになる。無条件性への固執は、境界線を本質化しやすい危険な思考である*15。絶対的な排除を避け、世界に豊穣な可能性を確保しておくためには、私たちはむしろ、あらゆる関係が「条件付きであること」に対してより意識的になり、関係へのたゆまぬ配慮に注力していくべきなのである。

いつしか全てが 歌のように終わるなら

それでも構わない それでも僕は今

君との始まりを歌おう

展望――エゴイズムの観点から

宇野常寛は、90年代後半以降、ポストモダンの流動性と価値相対化圧力による不安を手当てする目的で、特定の「小さな物語」へのコミットを明らかにする態度が左右問わず蔓延しているとして、そうした姿勢を「決断主義」と呼んでいる(宇野〔2008〕)*16。彼らは、自らがコミットする価値が有り得る一つの物語に過ぎないことは知りつつ、自我の、あるいは社会の安定を図るために、敢えてその価値の必然性を偽装する。再帰的選択を本質化することで、非流動性を獲得しようとするのだ。その選択に伴う暴力は、巧妙な形で正当化される。

ポストモダン思想をくぐった現代の政治思想・社会思想・倫理学は価値の多様性を前提にしており、特定の価値の選択に伴う暴力の不可避性を認めるが、それでも普遍的な正義の可能性だけは放棄しない態度が支配的である。現時点では未だ存在しておらずとも、いつか到来する(発見される)普遍的な正義によって絶対的な規準を獲得し得るのであり、そうした「来るべき正義」の可能性を前提することによって選択=決断の「より良さ」を判断することが可能になると言うわけである*17。こうした否定神学的論法による決断の正当化は、自身の恣意的な選択を「決断主義」以上のものに見せようとする偽装工作でしかない*18。彼らは、自らの政治的立場が有り得る様々な立場の一つであることを一旦認めながらも、それが「来るべき正義」によって基礎付けられることを諦めていない。決断が必要なことは認めても、その決断をいつか・どこかから評価してくれる誰か/何かへの依存心を捨ててはいない。彼らは神を必要としているのだ。

あらゆる選択=決定が暴力的でしか在り得ず、私たちが常に誰か/何かを排除しながら生きていかなければならないことを自覚しつつも、「よりよい決定」へ、より妥当で開かれた決定へと近付こうとする態度を「穏当な決断主義」と呼ぶとすれば、この立場はそれなりに評価できるものかもしれない。だが、この立場は暴力的でしか在り得ない決定の根拠を、手続きによる正統化のみならず、未来の正当化可能性にも委ねている。これは欺瞞にほかならない。彼らは自身の恣意的な選択が暴力的な排除を含むことを認めるが、それが形式的な反省の域を出ているかは疑わしい。宇野の言葉を借りれば、「穏当な決断主義」が見せる自身の決断に対する痛みの感覚とは、一度痛がって見せれば事が済むような「安全に痛い」感覚でしかないように思われる*19。

普遍的な正義が「未だ」存在しないことを認めつつも、規制理念としての正義の必要性を主張する「穏当な決断主義」者――デリダ的シュミット主義者――は、結局のところ自らがコミットするローカルな正義を以て普遍性を僭称する振る舞いに堕す。「来るべき正義」は現時点では内容が不明であるため、現状を批判する準拠点としてのそれと現状との間の空隙を埋めるために、論者が考える正義の内容が密輸入されることになる。「来るべき正義」による審判を仰ぐ否定神学的正義論者は、「空虚なシニフィアン」を奉じることを通じて自らの恣意的な主張を実質的に正当化する点において、一群のポピュリストと振る舞いを同じくする。ひいては、政治的に打ち負かしたい対立勢力が「来るべき正義」とは相容れない「敵」として名指され、「来るべき正義」の内容を同定するための道具(構成的外部)に用いられさえする――「ネオリベ」。自らの決断は規範的には正当化できないと一方で述べつつ、他方で実質的な正当化――「来るべき正義」との飛躍的接続――を試みる所業は、単なる「決断主義」――ネオコン的ニヒリズム――より却ってタチが悪い。

明快に言えば、「穏当な決断主義」者の――とりわけ良質な人々にこそ見られる――「穏当さ」なるものは、留保無しで「決断主義」に踏み切ることの怯えの現れである。怯えることそのものは問題にされるべきではない。だが、怯えを規範的に正当化しようとするのは馬鹿げている。「決断主義」が一貫した立場であるためには、正当性を主張するべきではない。「正義」を掲げる限り、必ず「悪」が名指される*20。それは排除を正当化する。本当に排除を問題視するならば、「悪」や「敵」を名指すべきではない(杉田〔2005〕、第4章)。普遍的な正義を想定することによってある種の暴力が免罪されるとしたら、むしろ「正義」を放棄して政治的合意にのみ基づいた社会運営を目指した方がいい。正当性を放棄するのである。すなわち、欺瞞的な「穏当な決断主義」ではなく、何の留保も無いエゴイスティックな決断主義をこそ引き受けるべきなのだ。

決断=選択=決定の必要性は疑うべくもない。もとより、参入離脱が自由な「開かれた共同体」などは幻想である。多かれ少なかれ、共同体は常に外に対して閉じ、内に対して均質化圧力をかける存在であり、排除と抑圧は避けられない。しかし、完全に開くことができないからといって、扉を閉ざす振る舞いを正当化するのは間違いである。暴力は決して正当化できない。閉じるなら、閉じる理由を正当化してはならない。手続きによる正統化はしても、内外の差異を本質化し、境界線の自明視に陥ることは避けなければならない。境界線は常に政治的=恣意的に引かれるものである。エゴイスティックな決断主義は、この恣意性を引き受けなければならない。選ばれた境界線を本質化せず、政治的闘争を経た再審可能性を常に開いておくべきなのである。選択された価値や決定された境界線は、いわば恒久的に宙吊りにされる。政治的な勝利に正当性の主張を伴わせることはできない。勝った者が正義なのではない。彼はただ勝っただけである。逆に、政治的な敗北を正当性の主張で糊塗することも許されない。負けた者が外在的な正当性を持ち出して勝者を叩くのは、唾棄すべきルサンチマンである。

確かに、手続的正義は正統化された選択を本質化=正当化するとの批判には、一理ある(下地〔2006〕)。しかし、百理無い。もとよりconvention――相互利益への斟酌に基づいて形成された慣習――を通じて制度化された予期が次第に規範的予期に転化していく――「AならBだろう」が繰り返しによって「AならBであるべきだ」に変わっていく――ことは社会学的必然である*21。本質化された決定を護る/覆すのも政治なるゲームの一環である。勝てばよい。ただ勝てばよいではないか。狭い世界での道徳的アピールを放棄せよとは言わない。それはそれとして重要でないわけではない。だが、そこに大きな達成を見込むべきではない。政治的な勝利は、素朴なゲヴァルトの下にあるからだ。

ポストモダンは、過去の環境が覆い隠してきた様々な現実を露出させた。私はそれを喜ばしいことだと思う。欺瞞が欺瞞として明白に意識されるようになるからである。露出した現実に対しては、新たな覆いを準備することなく、正面から向き合うべきである。現実に直面する自分自身の現実を意識し、露出させていくのだ。エゴイズムの引き受けは、その一つの現れである。常に自らの利害に即して世界を眺めるエゴイストの視座は、様々な事象をクリアに把握することを可能にする。ここに示した展望は、その一例であると思ってもらえればよい。今、一人のエゴイストとして素朴に思う。明日をいい日にしよう。

- 参考文献

- 東浩紀〔2001〕『動物化するポストモダン』講談社(講談社現代新書)

- 東浩紀〔2003-05=2007〕「crypto-survival noteZ」『文学環境論集 東浩紀コレクションL journals』講談社(講談社BOX)、所収

- 東浩紀ほか〔2003=2007〕「シニシズムと動物化を超えて」『批評の精神分析 東浩紀コレクションD』講談社(講談社BOX)、所収

- 宇野常寛〔2008〕『ゼロ年代の想像力』早川書房

- 大江一平〔2005〕「二元的民主政理論と「熟議の日」」『法学ジャーナル』第77号、2005年3月

- 大澤真幸〔2008〕『不可能性の時代』岩波書店(岩波新書)

- 樺嶋秀吉〔2005〕「市川市『一%条例』は“地域づくり”を変えるか」『世界』2005年8月号

- 下地真樹〔2006〕「批判的合理主義の正義論」『情況』2006年5・6月号

- 杉田敦〔2005〕『境界線の政治学』岩波書店

- 田村哲樹〔2004〕「民主主義の新しい可能性」畑山敏夫・丸山仁編『現代政治のパースペクティブ』法律文化社

- 田村哲樹〔2008〕「国家への信頼、社会における連帯」『世界』2008年4月号(通号777号)

- 中田瑞穂〔2007〕「東中欧における市民社会組織の発展と熟議=参加デモクラシー」小川有美編『ポスト代表制の比較政治』早稲田大学出版部

- 濱口桂一郎〔2008〕「ナショナリティにも労働にも立脚しない普遍的な福祉なんてあるのか」@EU労働法政策雑記帳

- 早川誠〔2001〕「代表制を補完する――P.ハーストの結社民主主義論――」『社会科学研究』第52巻第3号

- 見田宗介〔2006〕『社会学入門』岩波書店(岩波新書)

- 宮台真司〔2004〕「戦後家族の空洞化への処方箋」@MIYADAI.com Blog

- 宮台真司〔2005〕「二つ下に掲載したネオコン論の「毒」を中和する文章を緊急アップします」 @MIYADAI.com Blog

- 宮台真司〔2006〕「全体性の消失――IT化に最も脆弱な日本社会――【後半】」 @MIYADAI.com Blog

- 宮台真司〔2007〕「文庫増補版へのあとがき」、宮台真司・石原英樹・大塚明子『増補 サブカルチャー神話解体――少女・音楽・マンガ・性の変容と現在』筑摩書房(ちくま文庫)、所収

- 柳瀬昇〔2003〕「熟慮と討議の民主主義理論」『法学政治学論究』第58号、2003年秋

*1:「熟議の日」には停止不可能な職種以外について勤労が禁止され、討論参加者には日当が支払われる(大江〔2005〕、柳瀬〔2003〕、田村〔2004〕)。

*2:利害関係への着目は、利害関係を持つ者の参加を正当化すると同時に、利害関係を持たない者の参加抑制を求める。例えば2009年からの導入が予定されている裁判員制度は、利害関係が希薄な領域への過剰参加である(「民主主義は裁判員制度を支持しない」を参照)。

*3:「司法論ノート――利害関係者司法へ」を参照。

*4:パーセントメカニズムはヨーロッパ各国で導入されており(中田〔2007〕)、日本でも2005年から市川市が導入している(樺嶋〔2005〕)。

*5:もっと言えば、ナショナリティの範囲も多様な利害関係を前提とした政治的闘争を経て決定されるものである。

*6:同時に相続税率の引き上げや累進税率の引き上げが行われてよいと思う。

*7:たとえその理由だけでも、自分の遺伝子を受け継いでいるからとか、自分が育てたからといった理由が付く時点で、既に無条件ではない。

*8:鈴木と同様にアドホックな共同性からの「入れ替え不能性」の獲得が可能であると論じる宇野もまた、処方箋のレベルでは「考え方や捉え方を変えればそれなりに楽しんで生きていけるよ」と教える人生論の域を出ていない――それが「批評」や「文学」の役割なのかもしれない(宇野〔2008〕)。しかも、そもそも流動的な人間関係の中でアドホックに形成され、短期間で解消されていく共同性が提供し得る感覚が「入れ替え不能性」とまで言えるものなのかは甚だ疑問である(同、173-176頁)。

*9:それを回避しようとする人への社会的支援の必要性までを否定しているわけではない。

*10:愛は対象が保有する特定の性質に着目して他者から差別化された特権的な感情を注ぐことによって愛なのである。対象の性質が完全に別のものに変わっても愛するということは、最初から相手は誰でもよかったということである(アガペー)。

*11:家族の結び付きが自明かつ不変のものであると無根拠に信じられていたために、恒常的に非流動的な関係として観念された家族像に基づき、多様な「変形家族」が異常視されることになった。

*12:すなわち「自我の危機」と「未来の危機」は、克服されるべきものと言うより何とか付き合っていくべきものである。残る「信頼の危機」には何らかの対応が必要であるが、利害関係概念を通じたポピュリズムの統制――多元的な敵対性と連帯可能性の明確化――によって、体感治安の悪化はある程度まで沈静化することができると思われる。

*13:不可能性については「生命学とエゴイズム」および「「生の無条件の肯定」の不可能性」を参照。

*14:そもそも「無条件に」=「全てを」肯定するのであれば、はじめから「肯定する」などと言う必要は無い。肯定という意思表明は、肯定できないものとの差異を前提として可能になっている。したがって、肯定なる所作は常に条件付きでしか在り得ない。「無条件の肯定」とは矛盾である。

*15:それはおそらく、潜在的な本質主義への未練に基づいている。

*16:『戦争論』以降の小林よしのりや「新しい歴史教科書をつくる会」、高橋哲哉を筆頭とする「左旋回するポストモダニスト」、大塚英志の「戦後民主主義」論や宮台の亜細亜主義ないし天皇論などがその代表であり、不安への「手当て」として超越的価値を呼び出すその振る舞いは「シニシズム」と呼ばれる(東ほか〔2003=2007〕)。

*18:その所作は、好意的に見ても、自身の政治的決断の評価を「後代の歴史家が決めること」と未来に先送りすることによって批判をかわす政治家の答弁と同等の水準にある。

*19:「安全に痛い」自己反省は、「自分は一度反省したのだから倫理的である」との免罪符を獲得し、自らの選択が持つ暴力性への批判を――「周回遅れ」として――封じ込める(無効化する)機能を果たしている(宇野〔2008〕、274-275頁)。さらには自身の行動の暴力性に無自覚な人々に対する優越的な地位の確保にも結び付くだろう。

*20:「正義の味方と悪の大魔王―『20世紀少年』についての小論」を参照。

*21:「esperantoとconvention」を参照。